[ Master 講堂] 「學者領航.智慧開講」系列講座:陳慧文教授講座紀實

圖書館 Master 講堂「學者領航.智慧開講」系列講座,2024 年 5 月 9 日邀請獸醫學系陳慧文教授以「學術發表:做個有故事的人」為題,分享研究者進行學術發表以及傳達科研數據的同時,如何透過說故事的藝術,讓聽眾/讀者深陷其中,從而記住其研究亮點。

學者不只要會做研究,還要會說故事

陳老師首先以「Science Storytelling」在 PubMed 資料庫的檢索結果說明「說好科學故事」這個議題近年有上揚的趨勢。接著提及學術寫作(Academic Writing)概念近來也逐漸轉向為學術溝通(Academic Communication),由此佐證研究者不只需要產出研究發現,更需要學會運用包裝與推銷技巧與閱聽眾互動,才有機會成功賣出研究成果。

怎麼說好一個科學故事?

陳老師提到一個好的科學故事,主題要新穎、要能引起別人的好奇、能讓人產生期待而且觸動人心,才能讓閱聽眾願意繼續看下去。這時,我們需要一些方法來組織演講內容。

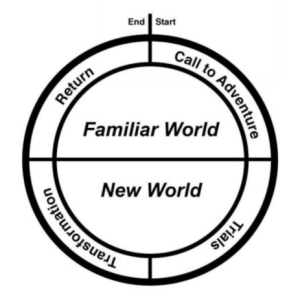

1.故事推進的經典模板 ─ 英雄旅程(Hero’s journey)

「英雄旅程」就是冒險者故事。一個引人入勝的故事通常具備以下敘事模式:講者先從聽眾身邊熟悉的事情開始鋪哏,建構聽眾切身體會的故事情境,然後開展新的世界,逐步堆疊劇情內容,在適當的時機攀升到高潮,最後收尾,回到原本熟悉的世界或收束故事劇情。

2.創作者愛用的敘事結構 ─ 佛瑞塔格金字塔(Freytag’s pyramid)

佛瑞塔格金字塔(Freytag’s pyramid)源自於莎士比亞也愛用的五幕劇敘事結構,是創作者愛用的敘事結構。將佛瑞塔格金字塔結合科學敘事結構,能書寫出高潮起伏的精采科學故事。而從起始鋪陳到最終結局之間的高度差,就是研究者與閱聽眾之間的知識落差(Knowledge Gap),為研究價值所在。

3.科學寫作架構 IMRAD(Introduction, Methods, Results, and Discussion)

創作者愛用的敘事結構佛瑞塔格金字塔也可以與 IMRAD 的科學寫作架構相結合,建構出一個引人入勝的科學故事結構。研究者先從緒論(Introduction)開始鋪陳研究背景,分析開展研究問題(Research Question),接著進入敘事轉折點,娓娓道來研究過程(Experiment),為故事情節升溫,而後迎來故事高潮的研究發現(Major Finding),展露研究價值,再逐步降溫故事情節,最後討論研究成果限制與未來的可行應用及發展(Discussion),迎來結局(Conclusion)。

在這樣的敘事過程中,研究者透過逐步釐清與揭露與閱聽眾之間的知識落差(Knowledge Gap),得以闡述該篇研究的價值。陳老師特別強調,撰寫文章時要「主動」引導讀者解讀自己的文章,才能最有效地達到自己的學術傳達目的。

說好故事的技巧

1.增加與閱聽眾的互動

利用同溫層中的熟悉事物,進而誘引閱聽眾的關注與互動意願,是不錯的演講互動方式。陳老師列舉一些學術發表時可以使用的互動方式,例如:化用年輕族群喜愛的狼人殺遊戲模式至演講中,利用猜測正確答案的方式促使閱聽眾主動思考講題內容;演講中若提到某些專業術語,可以利用諧音梗博得閱聽眾的會心一笑,既能辯證正確答案,又能加強對該語彙的印象。陳老師還展示一些時事案例,引發在場聽眾的回應,實時展現學術發表、說故事與互動三者之間相輔相成的關係。

2.串聯個人經驗脈絡

陳老師以蘋果創辦人 Steve Jobs 於 2005 年在史丹佛大學的演講中所提到的「Connecting the dots」概念,強調串連個人經驗脈絡也是一項重要的說故事心法。過去的每件事都有跡可循、有脈絡,要去蕪存菁。研究者只需要挑選最亮眼的節點,串連成精彩的故事內容,才能打動人心。

3.使用時下流行詞彙

說故事的過程中,研究者需要留意使用詞彙是否與時俱進,足以吸引讀者的目光。例如:Novel、Critical、Key 是近年使用頻率較高的詞彙,Major、Important、Detail 等詞彙的使用率則相對減少。採用當前學術界主流的詞彙,有助於在投稿時吸引主編和審稿者的目光,提高文章被青睞的機率。

4.善用 AI 蒐集/創作吸睛的多媒體素材

要完成一場吸引人的學術發表(如口頭簡報),蒐集素材時可能需要跳脫固有想法,尋求一些比較創新的靈感。陳老師提到當前正熱門的生成式 AI 對研究者也產生了不小的影響;舉例來說,生醫領域研究者在投稿時,經常被要求附上圖像化摘要(Graphic Abstract),研究者可以選擇自己製作,也可以付費委託專業設計師製作。而在生成式 AI 風行之後,先向 AI 尋求繪畫創作靈感,再進行圖像修改的作法也不在少數。

陳慧文老師最後提到,研究者在撰寫研究文章及選刊投稿的過程也可以嘗試向 AI 尋求一些靈感建議。但需要留意目前期刊出版社投稿政策對於使用 AI 服務的看法不一,研究者投稿前需先仔細閱讀期刊投稿須知,遵循期刊編輯要求撰寫稿件與投稿,以免無法通過審查。

總結來說,每個人都是自己研究的最佳編劇。研究者除了要保持熱誠投入自己喜愛的研究之外,學習使用說故事的技巧包裝研究內容,吸引他人對自己的研究成果感興趣,想要進一步理解,才能達到成功向外傳播自己研究成果的目的。

引用文獻

- ElShafie, S. J. (2018). Making Science Meaningful for Broad Audiences through Stories. Integrative and Comparative Biology, 58(6), 1213-1223. https://doi.org/10.1093/icb/icy103

- Forero, D. A., Lopez-Leon, S., Perry, G. (2020). A brief guide to the science and art of writing manuscripts in biomedicine. Journal of Translational Medicine, 18(1), 425. https://doi.org/10.1186/s12967-020-02596-2

張瑞珊 撰稿