粒子實驗新發現─相關圖書與研究資源選介

2013年歐洲核子研究組織(CERN)宣告所屬大型強子對撞機(LHC)發現了新粒子,並證實其為探索已久的希格斯玻色子(Higgs boson),震驚全世界。該粒子是粒子物理學標準模型(standard model)裡所預測唯一未被發現的基本粒子,它的發現等於完成了粒子物理學最後也最重要的一塊拼圖。然而物理學家認為標準模型仍不完備,因為它無法解釋宇宙內將近85%的物質,這些物質目前被稱之為暗物質(dark matter),所以還有更多其他基本粒子,超出標準模型所描述,目前最困難的挑戰就是找到它們。然而由於要在實驗室內撞出新粒子通常需要更高的能量,除非建造更大的加速器,物理學家只能另外尋找其他方法,希望能找到打破標準模型的跡象,本文將簡單介紹目前粒子物理學實驗的最新成果及提供相關的圖書資源選介,希望能提供給有興趣的讀者參考。

一、標準模型

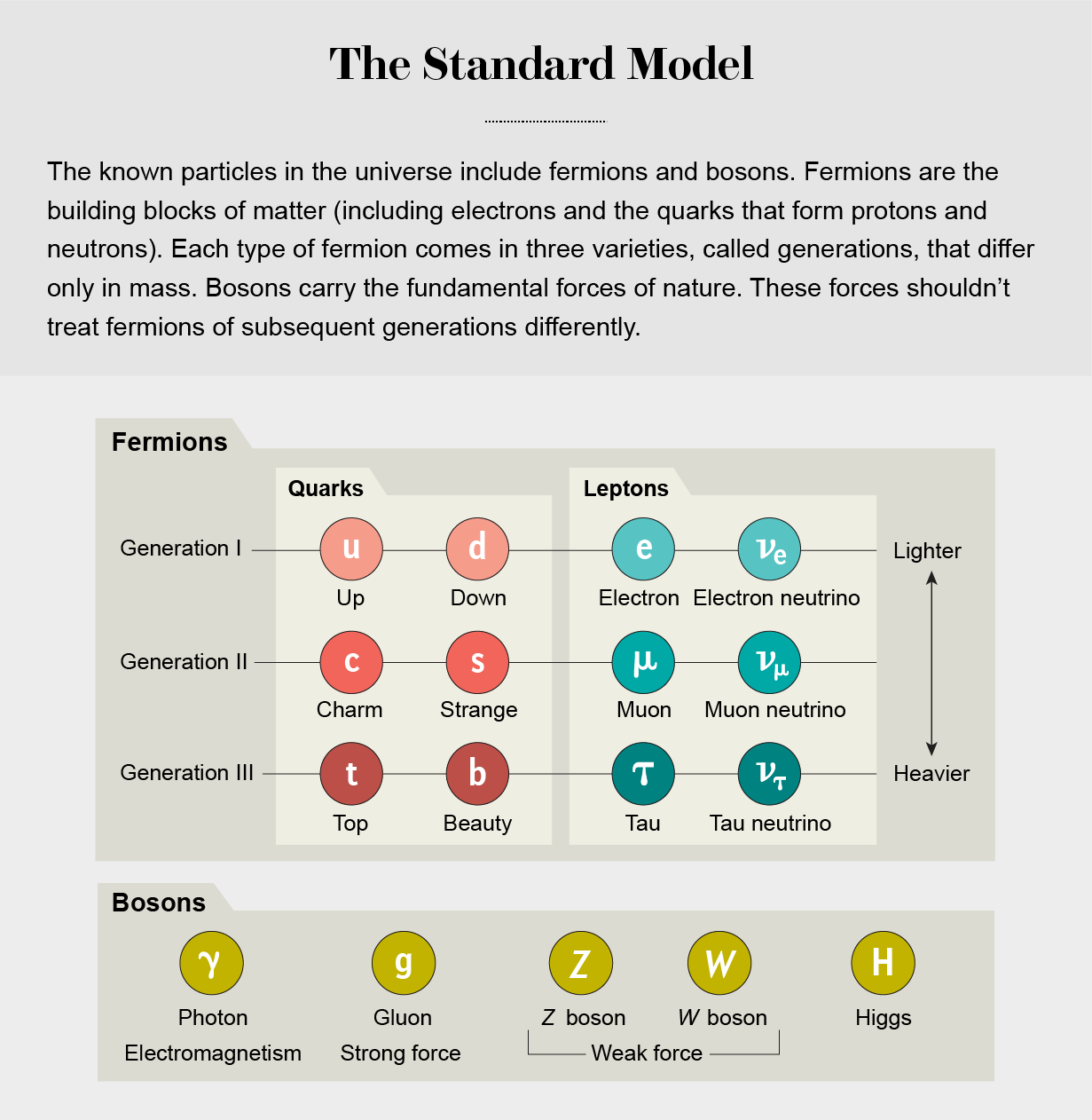

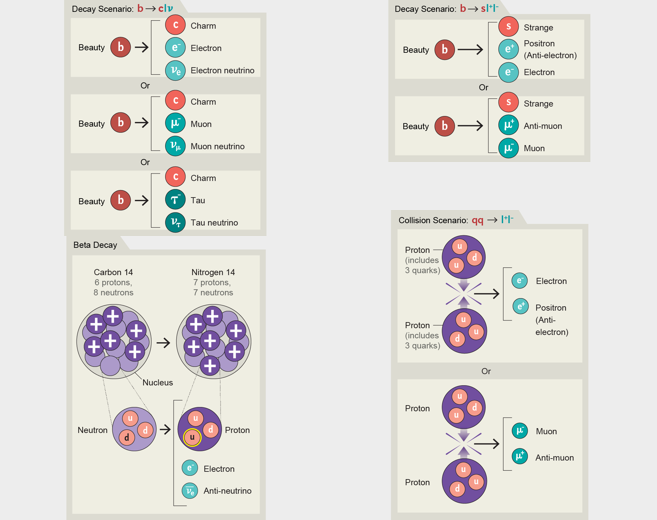

粒子物理學的標準模型是描述強力、弱力及電磁力這三種基本力及組成所有物質的基本理論。該模型所描述的基本粒子如下表所示。其中作用力是由玻色子(Bosons)所描述,包含電磁力的光子、強力的膠子(Gluon),和弱作用力的Z玻色子、W玻色子等。另外,各種物質則是由夸克(Quarks)與輕子(Leptons)等費米子(Fermions)所組成,例如我們熟知的質子(proton)為由兩個上夸克和一個下夸克所組成,中子(neutron)則為由一個上夸克和兩個下夸克所組成等。

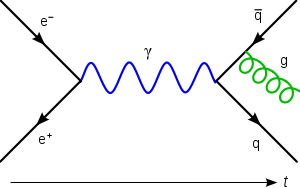

標準模型藉由量子場論(quantum field thoery)來描述這些粒子間的交互作用及反應。在標準模型裡粒子會因為各種交互作用而產生與消滅,過程中會產生各種粒子的虛粒子(virtual particles),物理學家則透過費曼圖(Feynman diagram)來計算各種反應的發生機率。下圖即代表電子與正電子碰撞後湮滅產生虛光子,而該虛光子生成夸克-反夸克對,然後其中一個放射出一個膠子的費曼圖。

引自維基百科

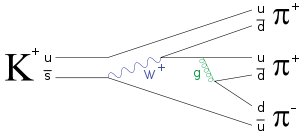

而下圖則是描述K介子(meson)衰變的費曼圖。圖中即代表K介子是由一上夸克與反奇夸克組成,在弱交互作用下衰變成三個π介子,中間步驟有W玻色子及膠子g參與。

引自維基百科

透過標準模型的理論分析,物理學家得以預測希格斯玻色子的存在,並成功為許多相關的物理實驗提供極度精確的預測值,例如電子異常磁矩(anomalous magnetic moment)的計算,與實驗的量測結果準確度可達到十億分之一。然而儘管標準模型功績相當輝煌,仍有許多問題無法由它解釋,例如宇宙內將近85%的暗物質,或者何以在宇宙歷史早期某個階段,物質會比反物質更多,讓人類得以存在等問題。因此近年來物理學家著手進行各項的實驗,希望能找到超越標準模型的現象及發現新粒子的線索。

二、緲子(μ)g因子實驗

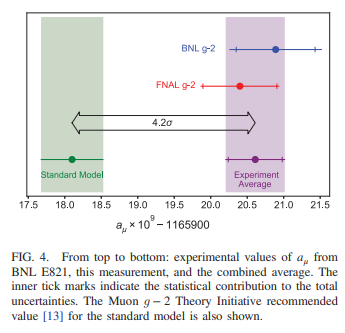

首先在2021年4月美國芝加哥費米實驗室報告了「緲子(muon)g因子實驗」的發現1,他們測量緲子自旋的搖晃,發現與標準模型理論所預測的不一致,差異達4.2個標準差。

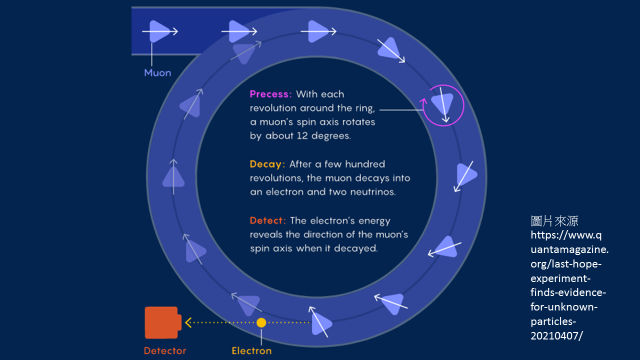

緲子是一種輕子,和電子有相同的物理性質,但是緲子比電子重約200倍。這讓緲子更適合在高精密度實驗室中探查新現象。費米實驗室的研究即在一個直徑約15公尺的強力磁鐵環內,讓質子束撞上鎳靶來產生緲子,這個碰撞過程會產生π介子,不穩定的π介子會再衰變成微中子與緲子,然後讓緲子進入真空環,如下圖所示2。

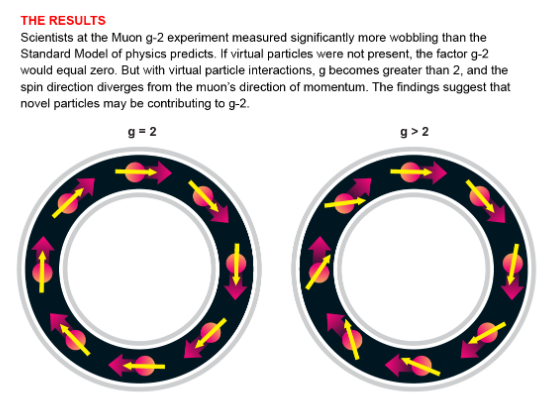

在真空環中緲子會自旋進動,其速率取決於緲子內在磁矩的大小,和一個稱為g的因子成正比。如果緲子不搖晃,g因子的值會等於2,緲子自旋的方向會永遠和運動方向相同。但是依標準模型理論,真空中會有虛粒子,虛粒子和費米實驗室真空環內的緲子會有交互作用,而改變g的值。所以g值不會剛好等於2,使得緲子在真空環中繞圈時會有些搖晃。透過計算所有已知粒子的虛粒子對緲子運動的影響,我們即可以得到g因子的預測值。然而費米實驗室的量測結果卻發現g值的實驗值與理論預測值差異達4.2個標準差。這個實驗結果似乎暗示標準模型還不完備,很有可能有其他尚未發現的粒子以虛粒子的形式改變了g值!

三、輕子風味(flavor)普適性實驗

除了緲子g因子實驗,物理學家也在不同實驗中,發現了違反標準模型其他預測的結果3。這些實驗紛紛暗示了標準模型中「輕子風味普適性」原則可能不適用。在標準模型裡,輕子有三種風味:電子、緲子、陶子(tau)。由於這些輕子之間的差異僅有質量的不同,因此在不考慮重力的情況下,他們與其他作用力的交互作用反應應該要相同,此即標準模型的「輕子風味普適性」原則。然而物理學家在許多的實驗中(見下圖)發現,當粒子經弱作用力衰變成輕子(例如電子或緲子)時,其衰變成電子與衰變成緲子的機率並不相同,這暗示了不同的輕子與作用力間的交互作用並不相同,明顯違背了「輕子風味普適性」原則。

然而這些有趣的結果尚存有爭議6-9,需要更精密的實驗與更經確的理論計算來驗證。不過毫無疑問,這些發現如經證實,將會是粒子物理學的重要進展。而尋求超越標準模型的新物理或許將有助於解答我們更多的未知。

四、善用圖書館與資料庫尋找粒子物理相關研究

- 圖書館專書論著

想了解標準模型的相關先備知識,您可以閱讀相關主題專書。至圖書館SLIM系統館藏目錄中,查詢“standard model”或"quantum field theory"等,可查得以下專書論著:

- An introduction to particle physics and the standard model / by Robert Mann.

- Particles, Fields and Forces A Conceptual Guide to Quantum Field Theory and the Standard Model / by Wouter Schmitz.

- Beyond Standard Model Phenomenology at the LHC / by Priscila de Aquino.

- Discovery Beyond the Standard Model of Elementary Particle Physics by James D. Wells.

- 物質之輕 : 諾貝爾物理學獎得主的質量起源之旅 / 法蘭克.維爾澤克(Frank Wilczek)著 ; 柯明憲譯

- 期刊與其他類型研究文獻

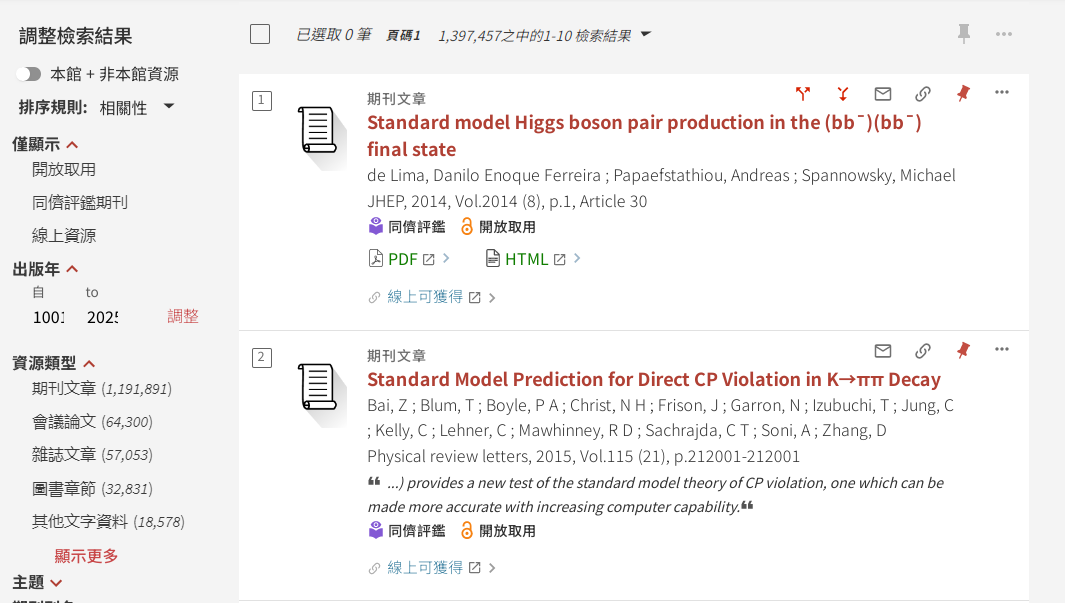

想綜覽標準模型或暗物質的最新研究,可查詢相關主題期刊文獻。至圖書館SLIM系統整合查詢中,輸入”standard model”或"dark matter",並將結果限縮在”期刊文獻”,即可取得目前有關標準模型或暗物質的相關研究文章。

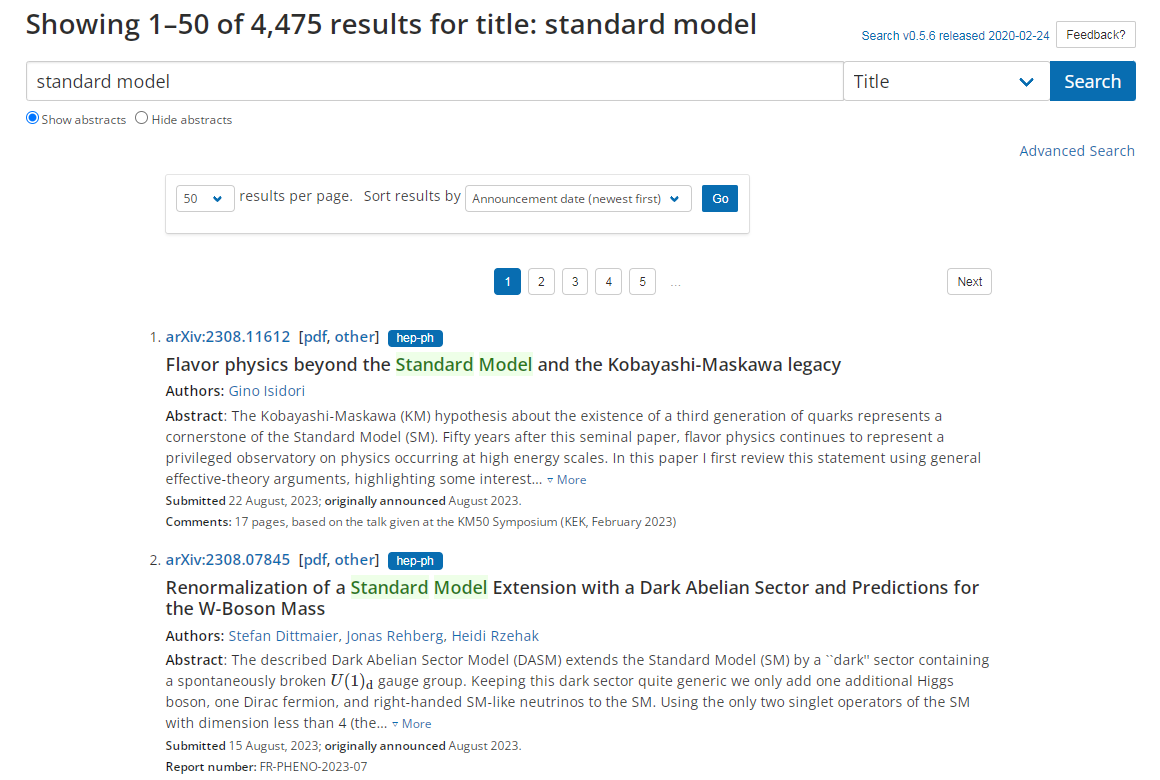

另外,推薦您使用線上預印本(preprint)資料庫arXiv.org,許多物理領域的研究者會在研究正式發表前,提早在此宣告自己的研究成果,以獲取同儕的評論意見做為改善的方向 (詳細請參考此文章)。您可以在arXiv資料庫搜尋”standard model”或"dark matter",欄位限縮在”Title”,以查詢標準模型或暗物質最新研究趨勢:

五、參考文獻

- B. Abi et al. (Muon g−2 Collaboration), “Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm.” Phys. Rev. Lett. 126, 141801 (2021).

- “’Last Hope’ Experiment Finds Evidence for Unknown Particles”, Quanta Magazine

- “Rule-Breaking Particles Pop Up in Experiments around the World”, Scientific American

- “粒子物理很有味道,” 科學人2018年第192期02月號.

5.” Mismatch with Standard-Model Predictions Reaches 5 Sigma”, Physics.

6.” Standard Model Stays Strong for Leptons”,Physics.

- L. Aggarwal et al.(Belle II Collaboration), “Test of light-lepton universality in the rates of inclusive semileptonic B-meson decays at Belle II,”Phys. Rev. Lett. 131, 051804 (2023).

8.R. Aaij et al.(LHCb Collaboration), “Test of lepton universality in b→s ℓ+ℓ– decays,” Phys. Rev. Lett. 131, 051803 (2023).

9.R. Aaijet al.(LHCb Collaboration), “Measurement of lepton universality parameters in B=→K+ℓ+ℓ– and B0→K*0 ℓ+ℓ– decays,”Phys. Rev. D 108, 032002 (2023).

作者:物理系圖書室